Le soir du lundi 19 mai 2025, au CMA des Chartreux, les étudiants en 3ème année de licence en Géographie & Aménagement d’Aix Marseille Université, et leur enseignante Claire Bénit ont présenté leurs travaux au public, sur les jardins pédagogiques du 4ème arrondissement. En s'appuyant sur leurs enquêtes qualitatives, ils ont interrogé les liens entre jardins, école et quartier.

Le public était varié composé d’élus du secteur — notamment Odile Tagawa, Jean-Pierre Rolland et Hélène Goldet, et d'agents de la mairie centrale, notamment Sophie Brun, responsable du service "Jardins pédagogiques" au Département de la Nature en Ville; d'animateurs et de jardiniers du Paysan Urbain (le prestataire de service engagé par la ville pour animer des ateliers de jardinages pour les écoles), de membres du corps enseignant des écoles du secteur (Botinelly notamment), de salariés et travailleurs sociaux de l’arrondissement, et de parents du quartier. La diversité de l’auditoire reflétait les multiples interlocuteurs que les étudiants et étudiantes ont été amenés à rencontrer.

Odile Tagawa ouvre la session en rappelant combien les espaces verts publics sont un objet d’action municipale complexe dont la responsabilité se partage entre la mairie centrale, pour les jardins intérieurs aux écoles, et la mairie de secteur pour les jardins extérieurs, bénéficiants à la fois aux Centres Municipaux d’Animation et aux écoles du secteur. Elle rappelle également l’actualité de ce sujet pour la ville de Marseille qui a accueilli les Rencontres Internationales de la "classe dehors" une semaine plus tôt.

Claire Bénit introduit ensuite l'étude menée par sa classe de fin de 3ème année de Géographie/ aménagement, en rappelant qu'elle s’inscrit dans la continuité de celle de l’année précédente centrée sur les Jardins pédagogiques des écoles Feuilleraie et du centre CMA Velten qui avaient révélé combien les jardins transforment les relations entre l’école et le quartier. En 2023-24, il s'agissait de comprendre les jeux d'acteurs autour de ces jardins (le premier interne à l'école Feuilleraie, avec intervention de la mairie centrale, et le second sur un espace public relevant de la mairie de secteur). En 2024-25, il s'est agi d'approfondir l'enquête autour de deux thématiques: le jardin pédagogique comme outil de lien social entre école et familles, d'une part; et les modèles variés de gouvernance des jardins pédagogiques et potagers (aux responsabilités souvent partenariales, mais dont les initiateurs peuvent être associatifs, mairie centrale, mairie de secteur ou écoles).

Les étudiants et étudiantes ont ensuite présenté tour à tour leurs travaux portant sur plus de six jardins différents. Les deux premières présentations sont consacrées au Jardin de la Voie Fleurie, situé aux plus proches abords de la gare de la Blancarde. Développé par la mairie de secteur, le jardin est utilisé par les enseignants et enseignantes des écoles Botinelly et Boisson comme support ou objet d’enseignement, avec quelques séances animées par le prestataire le Paysan Urbain.

Le site du jardin présente comme caractéristique principale d’être fortement enclavé: le seul moyen d’y accéder implique notamment de traverser le boulodrome Saint-Pierre, ce qui ne manque pas de provoquer des tensions avec les boulistes. Les interactions entre l’école et les boulistes sont donc l’objet du premier exposé, qui suggère que l'élue locale joue un rôle essentiel dans la médiation de ces tensions, et ouvre plusieurs pistes susceptibles de contribuer à leur apaisement: la matérialisation d'un cheminement pour les écoliers, la mise en place d'activités de boules pour les enfants (dont les dessins témoignent qu'ils sont curieux du jeu), la continuation d'une possibilité de jardinage pour les boulistes (dont le jardin était leur ancien espace potager).

Le second exposé sur le Jardin de la Voie Fleurie interroge ensuite le rôle et l’implication des parents dans les temps pédagogiques conduits au jardin. Il montre une diversité de formes d'implication des parents (de la préparation du goûter, à l'aide aux enseignantes, à l'animation et la proposition d'ateliers), en grande partie liée à l'invitation explicite et accompagnée des enseignants. A la différence de l'expérience du jardin pédagogique Velten, où le rôle des parents était mineur dans des ateliers largement pris en charge par le Paysan urbain, l'autonomisation des enseignants dans la coordination des séances crée le besoin d'assistants, que les parents viennent remplir. Les démarches pro-actives de deux enseignantes en particulier, ouvrent un espace cadré permettant au parents de participer et de mieux comprendre les activités scolaires de leurs enfants, quel que soit leur niveau social, économique et culturel.

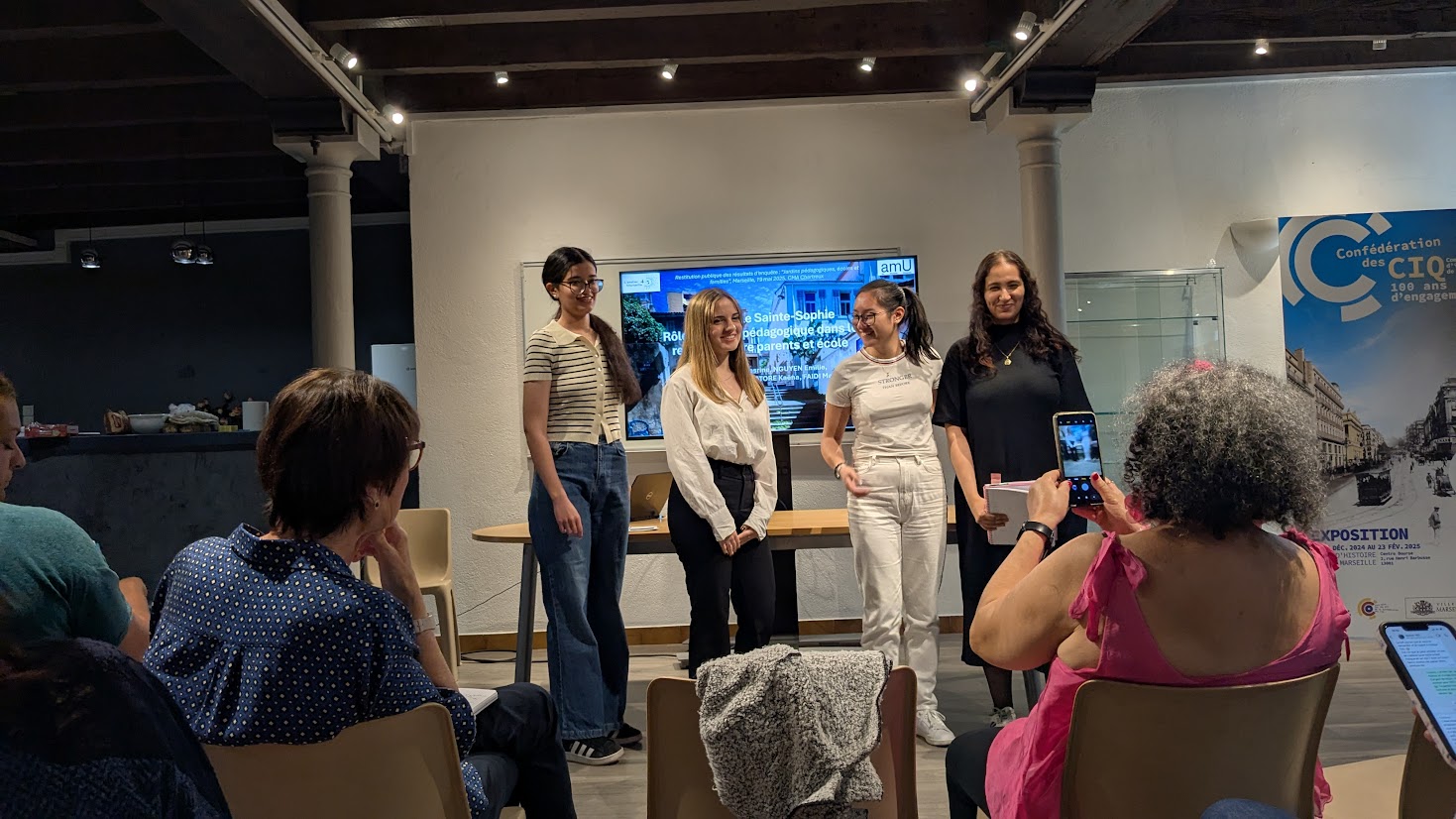

Après un temps d’échange, cette seconde présentation est prolongée par deux exposés consacrés à interroger la même thématique: les relations parents et enseignantes qui se redéfinissent ou se nouent autour des jardins pédagogiques des écoles Sainte-Sophie et Feuilleraie. Dans ces trois cas d’études, les parents pourraient être mobilisés par le corps enseignant, car les maîtresses ne sont pas en mesure d’encadrer seules une vingtaine d’enfants à l’extérieur. Les parents sont souvent très volontaires (cas de l'APE Feuilleraie) pour intervenir, sans imaginer encore les modalités de telles interventions, attendant un cadrage de la part des écoles - mais ils sont régulièrement relégués à un rôle secondaire, voire passif, par les institutrices. Pourtant, les tentatives d’impliquer davantage les parents au sein des enseignements, ou de leur confier des responsabilités éducatives de manière adaptée à leurs capacités et encadrée par les enseignantes, renforcent non seulement la motivation des parents d’élèves, mais reconfigure aussi la relation hiérarchique entre parents et enseignants autant que celle des parents à leurs enfants.

Un dernier temps de la soirée est consacré aux jardins collectifs indépendants du système scolaire, voire municipal. Un premier groupe présente ainsi le cas d’un jardin collectif associatif au sein de la Cité HLM Méditerranée Chutes Lavie, soulignant notamment le poids d’une famille dans le lancement et l’existence de celui-ci ainsi que l’investissement saisonnier dont il fait l’objet. Le lien avec l'école et l'usage pédagogique du jardin se sont affaiblis alors que cettte famille n'est plus active au sein de l'association de parents d'élèves (les enfants ayant tout naturellement grandi). Ce cas montre la fragilité des arrangements de gouvernance pour qu'un jardin pédagogique hors les murs puisse exister - le besoin en personnel d'accompagnement des sorties, et en animateur horticole ou botanique (autrefois assuré par cette famille) étant crucial.

La présentation suivante ne s’intéresse pas à un jardin existant, mais à un projet en constitution : celui conduit par l’équipe du centre social de Ste Elisabeth-Hopkinson. Les multiples tentatives, relativement infructueuses, de construire un projet autour de jardins potagers, mettent à jour les difficultés de création, mais surtout d’animation et de conciliation des différents publics d’un tel projet : publics scolaires, adolescents, familles, seniors, bénéficiaires sociaux. Cette présentation met également en valeur l’importance des réseaux d’acteurs dans la réalisation de jardins collectifs, mais aussi les potentialités de l'activité potagère pour créer du lien social dans un espace public et collectif très morcelé.

Enfin, la dernière présentation poursuit directement les travaux de l’année passée sur le jardin pédagogique du site Municipal Velten. Il interroge à nouveau les possibilités d’ouverture d’un espace public particulièrement fragmenté et fermé de multiples clôtures. Là aussi, l’animation hors temps scolaire pâtit largement de cette fermeture. Les familles notamment populaires se plaignent de l'absence d'espaces publics pour les enfants - moins d'ailleurs le jardin pédagogique que d' espaces de jeux devenus rares avec la fermeture croissante du quartier. Pour autant certains voisins ou salariés du CMA restent très réticents à toute ouverture par crainte d’une fréquentation jugée indésirable.

La soirée se conclut sur des échanges animés - autour des responsabilités respectives de la mairie, de l'Education nationale et des parents d'élèves dans l'animation et la pérennité de ces initiatives pédagogiques, importantes pour les écoles et pour les quartiers. La contractualisation par la mairie de prestataires pour l'animation et la gestion des jardins (comme le Paysan urbain) ou les partenariats avec des associations locales jardinières, sont des modes de gouvernance intéressants mais fragiles. Hélène Biondi, agente de la mairie de secteur, souligne l'importance d'impliquer l'Education Nationale dans le soutien et l'accompagnement des enseignantes qui développent ce type de pédagogie, coûteux en personnels d'encadrement et exigeant des formations spécifiques. La création d'un poste d'animateur jardin à la mairie de secteur montre la prise de responsabilité municipale allant dans ce sens, mais cette prise de conscience gagnerait à être soutenue et généralisée par l'Education Nationale.

Sophie Brun, responsable des Jardins pédagogiques a la mairie centrale, conclut en ce sens et clôture la séance par des remerciements, ravie de voir le nombre et la diversité de personnes mobilisées autour des jardins pédagogiques. Cette soirée représentant à elle seule la manière dont les jardins tissent des liens sociaux dans les quartiers, autour de leurs écoles. La conversation se poursuite de manière plus informelle autour d'un pot, dans la douceur du début de soirée.

Compte-rendu et photos de Mathilde Jourdam-Boutin et Claire Bénit.